Die Agenten kommen

Microsofts künstliche Intelligenz soll eigenständig Aufgaben erledigen können. Nimmt uns die Software bald lästige Arbeit ab? Zu Besuch beim US-Konzern in Redmond.

Von Johanna Jürgens, Redmond, Washington

Aus der ZEIT Nr.46/2024

Aktualisiert am 5. November 2024, 15:08 Uhr

Es ist kein Wunder, dass sie ausgerechnet bei Microsoft in Redmond auf die Idee kommen, man solle sein Leben ruhig in die Hände des Unternehmens legen. Die Konzernzentrale im US-Bundesstaat Washington funktioniert wie eine eigene Stadt, 50.000 Menschen arbeiten hier. Es gibt eine Bankfiliale und eine Klinik, ein American-Football-Feld, Dutzende Supermärkte und Restaurants, es gibt also auch kaum Gründe, den Campus zu verlassen. Über sorgfältig gefegte Straßen fahren Shuttles die Mitarbeiter zu ihren Büros. Damit sie produktiver sind, organisiert der Konzern ihren Tag.

Ähnlich soll es in Zukunft 345 Millionen Menschen gehen. So viele Nutzer zählt Microsofts Bürosoftware weltweit, sie alle schreiben mit Word, rechnen mit Excel, verschicken E-Mails mit Outlook. Microsoft will diese Marktmacht nutzen, um im globalen Wettbewerb um das Geschäft mit der künstlichen Intelligenz (KI) die großen Konkurrenten wie Apple, Amazon und Meta hinter sich zu lassen.

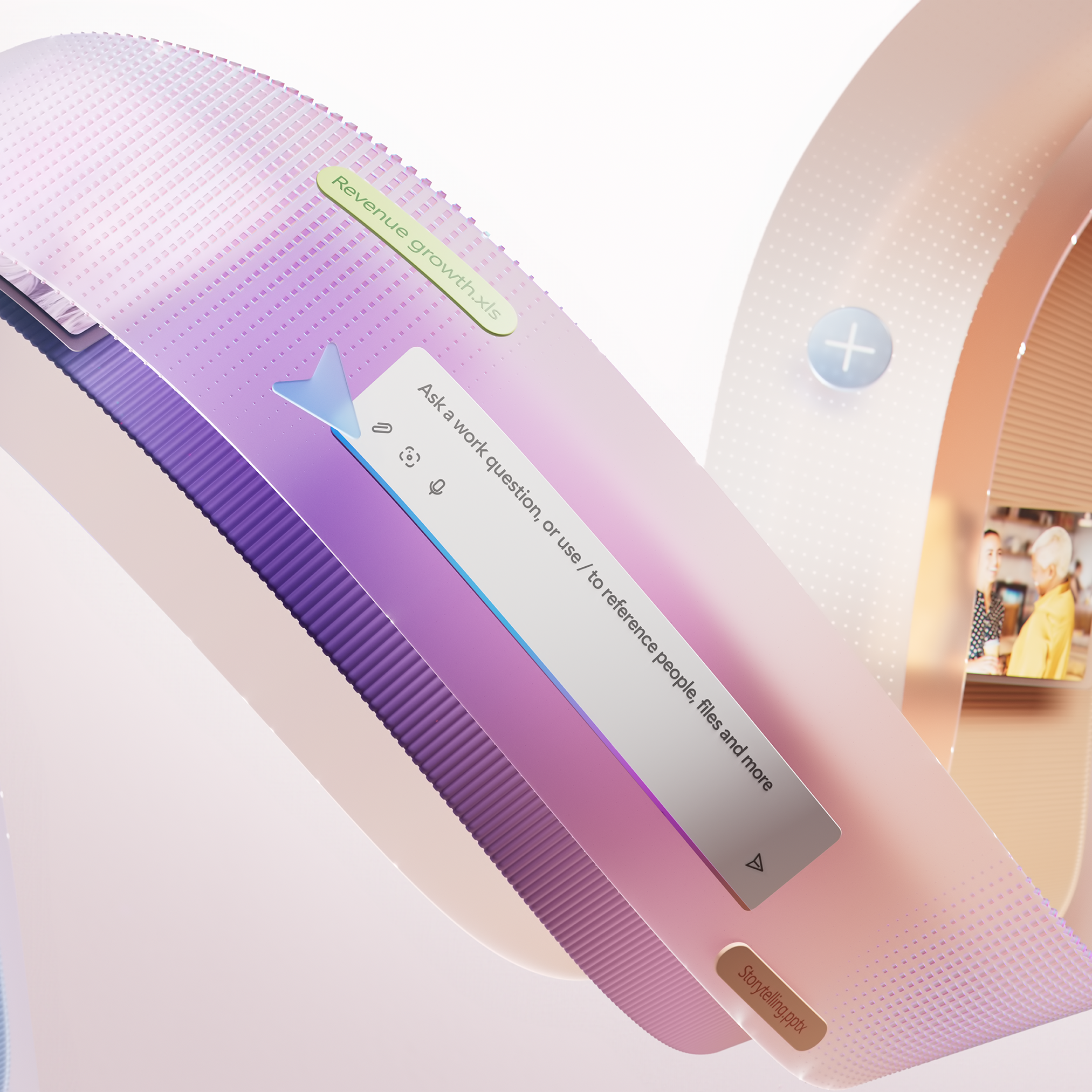

Es tut sich gerade nämlich ein neues Geschäftsfeld auf, das das Verhältnis zwischen Mensch und Computer grundlegend verändern könnte: digitale Agenten, die sich im Auftrag ihrer Nutzer eigenständig im Internet bewegen, die dort Flüge buchen, E-Mails schreiben, Verträge abschließen. Wie sich Microsoft diese Welt vorstellt, lässt sich in Redmond besichtigen.

Microsoft erweckt seine Software gerade zum Leben, in Büros und in Fabrikhallen, auf Rechnern und Smartphones. KI soll nicht mehr bloß Fragen in Chatfenstern beantworten, sie soll selbstständig Aufgaben erledigen, die den Nutzern lästig sind, soll sie besser kennen, als deren Freunde oder Partner es tun.

Auch in der Industrie soll die Technik Einzug halten. Wie ernst es Konzernchef Satya Nadella ist, konnte man vergangene Woche auf seiner KI-Tournee durch Europa beobachten. In Berlin stellte Nadella eine Kooperation mit Siemens und Thyssenkrupp vor. Maschinen, die sich eigenständig umprogrammieren, wenn sie die Fertigungsstraße wechseln. Zuvor war der Microsoft-Chef schon in London, wo er „virtuelle Mitarbeiter“ bewarb, die im Kundenservice helfen könnten oder in der Buchhaltung. Im Gespräch mit der ZEIT in Berlin erklärt er das so: „So wie wir es früher mit Excel ermöglicht haben, Zahlen in Tabellen anzuordnen, soll nun jeder befähigt werden, sich seinen eigenen Agenten zu bauen.“

Der neue Copilot ist Microsofts Versuch, zum größten Anbieter für künstliche Intelligenz zu werden, in einem Markt, der so umkämpft ist wie kein zweiter. Und es ist der vorläufige Höhepunkt einer langen Aufholjagd.

Als Nadella vor zehn Jahren zum Konzernchef aufstieg, war das Unternehmen in einem desolaten Zustand. Es drohte den Anschluss zu verlieren an Apple, Google und Amazon. Den Einstieg ins Smartphone-Geschäft hatte man verpasst, die eigene Suchmaschine Bing lag abgeschlagen hinter Google. Microsoft galt als arrogant und träge. Ein Mitarbeiter, der damals schon dabei war, beschreibt es so: „Jeder war der Klügste im Raum, also lernte niemand dazu.“

Mit Nadella sollte sich das ändern. Er gab die eigene Smartphone-Sparte auf und brachte Microsofts Programme auf die iPhones von Apple. Außerdem konzentrierte er sich auf den Ausbau der Cloud: einer Plattform im Netz, über die Kunden Rechenleistung und Speicherplatz mieten können. Heute beherrscht das Unternehmen 25 Prozent des globalen Cloud-Geschäfts, nur der Marktführer Amazon verkauft ein wenig mehr. Seit 2014 hat sich der Aktienkurs von Microsoft mehr als verzehnfacht, das Unternehmen ist heute an der Börse 3,18 Billionen Dollar wert. (Zum Vergleich: Die Wirtschaftsleistung Deutschlands lag 2023 bei 4,4 Billionen Dollar.)

Nadella brach mit dem Glaubenssatz des Konzerns, dass gute Ideen ausschließlich aus Redmond kommen. 2019 steckte er die erste Milliarde in ein damals noch recht unbekanntes KI-Start-up aus San Francisco: OpenAI bekam Zugriff auf Rechenleistung in Microsofts Cloud, eine der wichtigsten und knappsten Ressourcen beim Training künstlicher Intelligenz. Microsoft durfte sich im Gegenzug an OpenAI-Technologie bedienen, um seinen Copilot zu bauen. Heute, zwei Jahre später, ist das einstige Start-up 157 Milliarden Dollar wert. Und Microsoft dort, wo der Konzern seit Jahrzehnten nicht mehr war: an der Spitze der Technologiebranche.

Auch für die KI-Abteilung von Microsoft holte sich Nadella einen Spezialisten von außen. Er berief Mustafa Suleyman, den Gründer eines Konkurrenzunternehmens von OpenAI, zum KI-Chef. Suleyman bekam ein Team von 10.000 Mitarbeitern und einen Auftrag: Er sollte aus dem Copilot einen persönlichen Assistenten machen, der aus dem Leben der Nutzer nicht mehr wegzudenken ist.

Es geht dabei nicht nur um ein bisschen Software. Sondern um Agenten als Schlüsseltechnologie, deren Fähigkeiten auch über andere Märkte entscheiden.

Beispiel Hardware: Apples MacBooks galten lange als die leistungsstärksten Rechner auf dem Markt. Im Mai brachte Microsoft nun den Copilot-Plus-PC heraus, einen Laptop, getunt mit künstlicher Intelligenz. Der Copilot sitzt direkt im Betriebssystem, sieht alles, weiß alles. Über einen Knopf auf der Tastatur können Nutzer ihn um Hilfe bitten Apple wiederum, bislang Schlusslicht in Sachen KI, verkauft bald intelligente iPhones und kooperiert dafür mit OpenAI. Die „Apple Intelligence“ soll Nachrichten zusammenfassen, Bilder bearbeiten, den Kalender verwalten, vor allem aber verhindern, dass die Kunden ihre Geräte künftig bei der Konkurrenz kaufen.

Laut einer Prognose des US-Finanzkonzerns J. P. Morgan investieren Meta, Google, Microsoft und Amazon allein in diesem Jahr 185 Milliarden Dollar in KI. Nur haben sie bisher kein Geschäftsmodell gefunden, mit dem sich diese Summen wieder einspielen ließen. Microsofts Cloud-Sparte wächst zwar, jedoch nicht so schnell wie erwartet. Satya Nadella ist überzeugt, dass die großen Sprachmodelle, die den Nutzern in Form von Chatbots begegnen, bald zur Massenware werden, austauschbar und billig. Und Meta-Chef Mark Zuckerberg bietet seine beste KI mittlerweile kostenlos an, in der Hoffnung, sie so zum Branchenstandard zu machen.

Nadellas Idee für Profite ist es, die Technologie zusammen mit Microsofts Produkten zu vermarkten. Allein in Deutschland nutzen 85 Prozent der Unternehmen die Bürosoftware aus Redmond, bei den Behörden sind es sogar 96 Prozent. „Unser Wettbewerbsvorteil wird sein, dass wir alles auf einer großen, vernetzten Technologieplattform anbieten“, sagt er. Denn wie fähig Agenten sind, hängt auch davon ab, auf wie viele Informationen sie zugreifen, ob sie Zusammenhänge herstellen können. Und Microsoft verkauft seine Programme ausschließlich im Paket. Über die Jahre entstand bei den Kunden so ein riesiges Ökosystem aus E-Mails, Dokumenten und Kalendern – wertvolle, weil nicht öffentliche Daten.

Beispiel Suchmaschinen: Google beherrscht den Markt mit großem Abstand, 82 Prozent der Anfragen laufen über den Konzern. Nun ist das ganze Geschäftsmodell gefährdet. Denn sobald künstliche Intelligenz jede Frage beantwortet, sucht wohl kaum noch jemand selbst. Es wäre das Ende für Googles Haupteinnahmequelle, das Anzeigengeschäft.

Noch ist kein Agent auf dem Markt in der Lage, vollständig autonom zu handeln. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, über wie viel Freiheit die Technologie in Zukunft verfügen soll.

„Unsere Agenten sind noch nicht perfekt, wir experimentieren und lernen noch“, sagt Ece Kamar, 41, bei einem Treffen auf dem Campus in Redmond. Die Informatikerin leitet eines von Microsofts Forschungslaboren, außerdem berät sie eine interne Ethikkommission zu künstlicher Intelligenz. Ihr Team prüft KI-Systeme, bevor sie veröffentlicht werden. Lügen die Programme? Halluzinieren sie? Widersetzen sie sich Befehlen? „Die Arbeit kann undankbar sein“, sagt Kamar. Wenn Prävention funktioniere, kriege niemand etwas davon mit. Sie sagt aber auch: „Wir wissen um die Gefahren.“ Passwörter zum Beispiel: Ein Agent wie der Copilot, der Zugriff auf das E-Mail-Postfach hat, könnte sich über die Funktion „Passwort zurücksetzen“ in jedes über das Internet zugängliche Konto einschleusen – und die Nutzer aussperren. Deswegen, sagt Kamar, seien Sicherheitsmaßnahmen so wichtig: „Wir müssen jedes System überwachen, das wir in die Welt setzen.

Satya Nadella sieht die neuen Funktionen nicht als Sicherheitsrisiko. „In gewisser Weise haben wir die sensibelsten Daten schon heute“, sagt er. „Wenn jemand Microsoft 365 benutzt, liegen seine E-Mails, Nachrichten und Dokumente schon in der Cloud.“ Nur die Kunden selbst könnten auf ihre Daten zugreifen und sie mit Dritten teilen. Das gelte auch für die Daten, die der Copilot nutzt und generiert.

Das ist eine bemerkenswerte Aussage nach den Erfahrungen der vergangenen Monate. Im März berichtete Microsoft, dass eine russische Hackergruppe Einsicht in wichtige Softwaresysteme erlangt hatte und die dort liegenden Informationen für Cyberangriffe auf Kunden nutzte. Zuvor hatten sich schon chinesische Hacker Zugriff auf E-Mails, Dokumente und Gruppenchats in der Cloud verschafft. Den weltweiten Ausfall von Windows-Rechnern im Juli hatte zwar ein fehlerhaftes Update der IT-Sicherheitsfirma CrowdStrike ausgelöst, doch auch dieser zeigte, wie abhängig die westliche Welt von Microsoft ist.

Nadella weiß um Microsofts Schwachstellen. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr hatte er wegen der Cybersicherheitsvorfälle um eine Reduzierung seines Fixgehalts gebeten und sich nur knapp die Hälfte der 10,7 Millionen Dollar auszahlen lassen, die ihm eigentlich zustünden. Was allerdings nicht weiter ins Gewicht fällt: Nadellas Gehalt ist innerhalb des vergangenen Jahres um 63 Prozent angestiegen, mit Aktienzuteilungen erhielt er 79,1 Millionen Dollar.

Werden die Nutzer die künstliche Intelligenz in den Programmen ausschalten können, wenn sie nicht noch mehr Daten teilen wollen mit der Maschine? Auf dem Microsoft‑Campus in Redmond, im Konferenzraum von Gebäude 34, wirkt der Marketingchef Yusuf Mehdi ein wenig irritiert, als würde er die Frage nicht verstehen. Dann sagt er: Wenn man die Geräte und die Software von Microsoft ohne Copilot nutzen wolle, „dann ist das auch weiterhin möglich“. Es könnte nur etwas beschwerlich werden. „So wie es heute schwierig ist, irgendetwas zu tun, ohne mit dem Internet verbunden zu sein.“